っっっv2021年進化型組織の作り方セミナー DXOテキスト Q&Aシリーズ(過去記事)

目次

Q1. KPIを設定する理由と達成型組織のKPIとの違いとは??

Q2. お金の流れを整えよ!とは?

Q1:KPIを設定する理由と達成型組織のKPIとの違いとは?

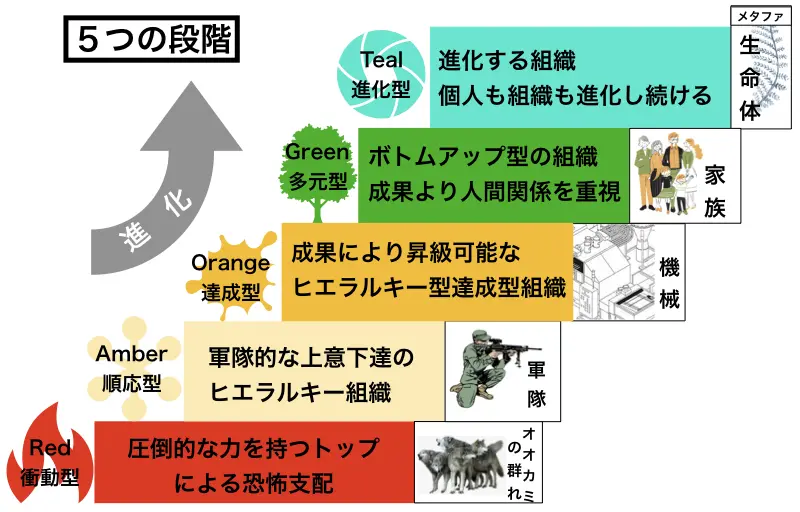

武井: オレンジ型組織、達成型組織ではKPIは最終的に売り上げの最大化になっちゃいますけど、KPIをどこに設定するのかがすごく重要です。目標を立てることが悪いわけではなく目標が目的になるのが本末転倒になるという話です。

数字はただ事実として認識するために必要だと思っています。あとはそれを定期的に見るだけ、以上。

目指すものではなく、メーターみたいなものですよね。スピードメーターとか。それを見て把握するためのものです。

それをメンバーみんな見ることができたら、「今いい感じだね」なのか、「ちょっと頑張らないといけないね」なのか、分かりますよね。

乾: 数字というと組織で働いている人は上から降ってくる目標を思い浮かべますけど、DXOは現状を把握するために必要なものなんですね。

武井: 人を管理しない代わりに、事実、数字を管理する。

坂東: 一般的な会社もそうであるはずなのに数字が人を管理する道具になりがちですよね。

Q2:お金の流れを整えよ!とは?

武井: 自律分散的な組織をつくるには、何がなんでも管理会計の仕組みを導入して欲しいです。場合によっては事業部採算制をとって、お金の流れを可視化できるように整えることが重要です。僕の感覚だと、ほとんどの会社はここが整っていません。お金の流れが整っていないのに、みんなでやりたいことやろうよって言うと暴走が起こります。

坂東: 暴走もありますが、逆に走れないっていうのもありますよね。真っ暗闇で走っていいぞって言われてもめちゃめちゃ怖いですからね。

武井:VUCAの時代って言いますけど、何も計画しないのは無謀なんですね。不確実性を味わって活かすためには確実な部分はきちんとしておかないと、不確実性の部分の純度が上がらないんですよ。

だからシミュレーションを立てます。過去の売り上げから予測して、現実的な見込みを出した上で、アップサイドがどのくらいあるか、それを自分たちはどのくらいやりたいのかっていう話し合いをします。予測決めについても2循環の法則をとると良いと思います。

現場の人たちがどのくらいやりたいかという気持ちを出して、全体予測と照らし合わせた時に、そうはいってもリアルはここだから、そこは守らないといけないよねっていう全体のフィードバックがある。その上でまた現場でどのようにやるのがいいのかなと考える。

予測についても2循環がいいですね。

乾: それって現場の状況から積み上げていくような話で、トップが今期はこれだけやるぞ!って下に落とすものと全然違いますよね。

武井: トップダウンが悪いわけでも、ボトムアップがいつもいいわけでもない。両方あっていい。それを循環させることが重要なんです。

続きはこちら