2021年進化型組織の作り方セミナー DXOテキスト Q&Aシリーズ

前回までの記事

目次

Q2. 役割、機能ありきの組織構造が機能不全を起こす理由とは?

Q6. 会社のコアコンピタンス(強み)が炙り出されるワークショップのポイント

Q1:進化型組織における組織図のさじ加減って?

武井:フレデリックラルーの「ティール組織」に掲載されている会社や、リカルドセムラーの「奇跡の経営」、WLゴア&アソシエイツという1980年代から進化型組織で経営しているアメリカの会社等に共通していることが、オフィシャルな組織図がないことなんです。

僕も15年くらい前からダイヤモンドメディアという会社を組織図を明確につくらずに経営してきました。

その中で、組織図がない方がうまくいく場合と組織図的な役割が見えた方が良い場合の匙加減が分かってきました。

実は、その匙加減をまとめたのがDXOのUNIT_02「形」なんです。

組織図の役割は主に2つあって…。

1つ目は、ビジネスモデルを回すための役割を機能ごとに説明する役割。

もう1つが、誰が何をしているかを表す人事としての役割。

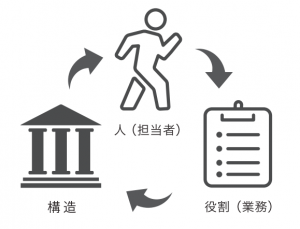

ヒエラルキー組織の場合、「役割」「機能」「人」の3つが完全に一致してるのが一般的ですよね。

先に組織図を描いてそこに人を当てはめる。要は、仕事と責任の範囲、求める目標値が決められていて、それができる人いますか?と採用をするし、その役割の達成度が評価になるわけです。

Q2:役割、機能ありきの組織構造が機能不全を起こす理由とは?

武井:その原因は、経済成長の鈍化です。経済成長が鈍化する中で目標達成しろと、目の前に人参をぶら下げられても、役割が機能しなくなってきているんですよね。

それで仕事が面白くない、やりがいを感じられないとうつ病になっちゃったりするんです。

一方、進化型組織は組織の構造と人の役割が固定されておらず有機的なのが特徴です。人それぞれ得意なものが違うので、決まった仕事をやれるかやれないのかの観点だけじゃなく、人によって仕事やそのやり方そのものを変えていくんです。

本来人間の得意不得意ってレーダーチャートみたいなもので凸凹なわけです。だけど、仕事って型にはめられた標準モデルになっていることが多い。そうすると足りない部分が出てきてそこを減点式で評価することになる訳です。

さらに能力が飛び出してる部分はもてあますことになるんですよね。

仕事が固定化していると、その人のジョブディスクリプションの範囲内でしかその人を評価できませんよね。すると、評価されない仕事はしなくなる。これが部署単位で起きるのを組織のサイロ化現象って言います。

事業別、職能別って縦で分かれてるじゃないですか。つまりこの枠の中で人を評価するので隣の部署の仕事を手伝っても評価できない。そうなると、みんな手伝わなくなるんですよね。それが自然と他部署に対する無関心につながるんです。

経営層、部長など長のつく人は「手伝おうよ仲間だし」って思いますし、それが正論なんですけど、人間にそうさせないのは仕組みがそうできてないからなんですよね。

引用:https://www.teradata-jp.com/post/202004_silo-1

サイロとは、家畜の飼料、米や麦などの農産物などを個別に貯蔵しておく大きい容器あるいは倉庫のことです。各サイロは、互いの内容物が混ざらないように独立しています。つまり、サイロ化とは各部門などが独立して業務が完結しているが、各々の間で壁があるために連携できない、縦割り構造になってしまっている状況のことを指します。企業組織が縦割り構造になっており、かつ業務部門同士の連携が取れてない状況を指します。互いに何をやっているか認識できないために、効率が悪くなっている企業組織です。多くの場合、原因としてコミュニケーション不足や管理方法の違いによって、部門間の連携がとれていないことが考えられます。

Q3:組織のサイロ化現象とその解決法とは?

武井:サイロ化現象の解決には、メンバーが有機的に動ける仕組みづくりが必要ですね。有機的に動けると部署をまたいで自分の好きな仕事、得意な仕事をやってもよくなるし、その人の評価や給与の決め方も与えられた仕事をこなしているかじゃなくて、その人がポテンシャルを発揮して貢献できているかの判断になっていきます。

ただ、先に役割を決めるのが必ずしも悪いわけではないですし、DXOでもビジネスモデルとして何を用意するかは先に置いておく必要がありますが、それを固定化してしまわない事が大事です。

固定化すると、人間が犠牲になってしまう。本来組織はそれぞれ得意不得意が凸凹な人をうまく組み合わせて補うために集まっているわけですよね。

日本のお城の石垣って大きいのも小さいのも色々じゃないですか。石垣ってめちゃくちゃ地震に強いんですよ。でも、綺麗に整えられた西洋的なレンガづくりのお城って横揺れにめっちゃ弱い。だって全部均一になっているからエネルギーが偏ったときにバキっといっちゃうですよ。大小色んな岩になっていると揺れが起きてもエネルギーが分散するんです。

だからめちゃくちゃ強いんですね。

坂東:おもしろい!多様性が強さを生む石垣理論!!

Q4:無能を量産するピーターの法則とは?

武井:ヒエラルキー組織、階層型組織において、人間は無能になるまで出世し続けるという理論がピーターの法則なんです。つまり、組織、特に大きい組織は無能な人間の集まりになる宿命なんだと。

例えば、優秀な営業マンがいた時に、次はチームリーダーやってくれ、と。そしてそのチームがすごく優秀で、次は部全体を見てくれと言われて部長になる。部も調子が良くて取締役になってくれよと。で、次は専務とか社長なんですけど、この出世、どこで止まるかっていうと、あいつ役員としてはいまいちだったな、となったらその先はない。つまり、その人は部長として最もパフォーマンスが高い人なのに取締役としては財務の知識がなくて経営視点がなかったということもありえる。でも、彼は現場のことは知っているから取締役として残しておこうって・・・。

こうして無能になった時点で出世が止まる。これ、リアルにありそうじゃないですか?

乾:みんな無能なところで止まってるから有能な人がいない組織になっちゃうっていうことですね。

武井:ヒエラルキー組織は無能な人ばかりになっていくというすごく不幸な話。

ちなみに僕はその人が最もパフォーマンスを発揮できるポジションを「ベストピーター」って呼んでます。勝手に作りました。笑

彼はあそこがベストピーターだよね、確かにねって。

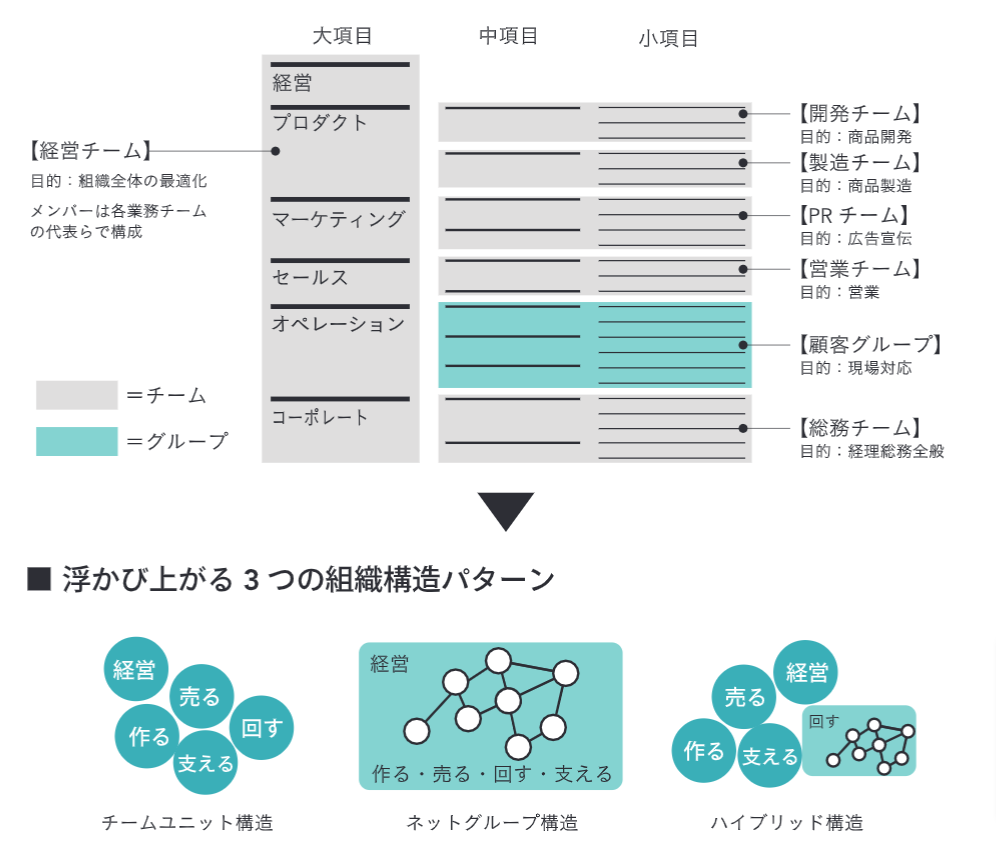

大山:職能や役割に人を紐づけるのではなく、人が役割を選択する。自分のベストピーターを見つけにいくと、組織がベストピーターだらけになって、石垣理論でいう、強い組織になる。3つ程組織図が記載されてますが、全ての組織がどれかに当てはまるということではなく、ベストピーターをみんなが見つけ出せば、自然とその組織に適した「形」が浮かび上がる。DXOはそんなワークショップになっているんですね。

Q5:ビジネスモデルの5つの業務分類とは?

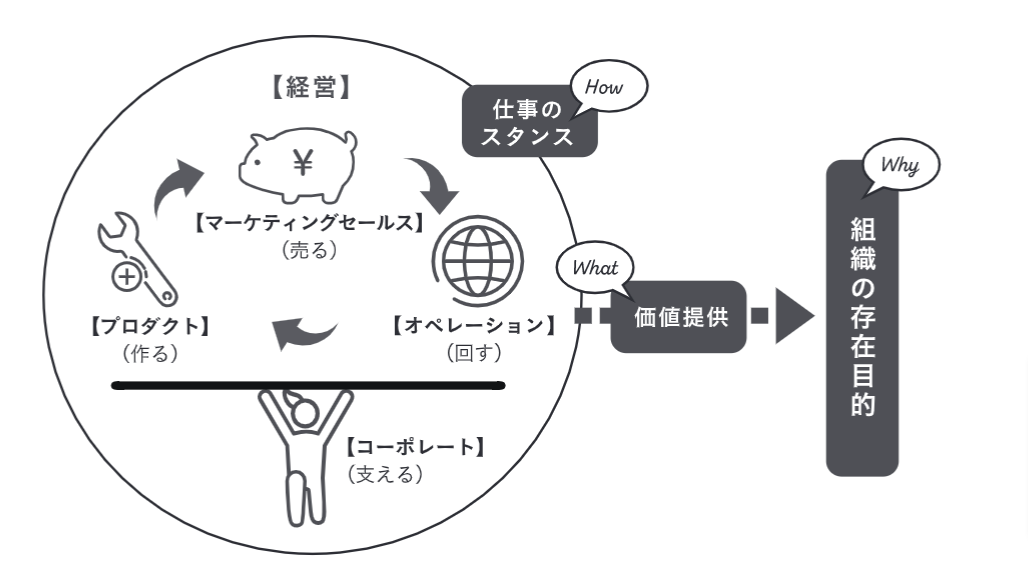

武井: 5つの業務分類はDXOで初めて定義しました。

0から会社を作ってきた中で、会社を経営するのに何が必要なのか手探りでした。そうして辿り着いたのがこの定義です。

全ての組織と全てのビジネスモデルは5つの業務分類(作る、売る、回す、支える、経営)で説明できるということです。

組織は人間の体と一緒で脳も、腸も、心臓も全ての臓器が必要でそれぞれ役割がある。

会社も同じように必要不可欠な機能があります。

まず骨格を作ってから肉をつけるんですよね。その骨の部分となるのがこの5つなんです。

5つのうち「経営」の役割は、ヒューマンリソースとエコノミックリソースの調達と分配と最適化に尽きますね。

現実の組織では、この5つが重なりあっていたり、人が行き来してぐちゃぐちゃしてるんで、認識しにくいですが、この5つを整えないと「人」に依存した組織になっちゃうんですよ。

それは組織にとってリスクでしかない。

仕事をチームとして機能させるためにこの5つは必要不可欠です。

DXOのでは、1つのチームを3〜8人で構成し機能を持たせる。そうするとナレッジが共有されて、人が入れ替わっても機能し続ける組織になっていきます。

Q6:会社のコアコンピタンス(強み)が炙り出されるワークショップのポイント

武井: 5つの業務分類で整理すると、自社の強みがクリアになるんですよ。

営業力が強いと思ってたけど、実はオペレーションで顧客との関係性を作る方が得意だったり。実は商品がただただ素晴らしかったというケースもあるでしょう。それが炙り出されたときに、コアコンピタンス(会社の強み)は絶対に守らなければいけない。そうすると、内部リソースはその部署に注力しようとか、実はコストで判断しちゃいけない部分だったというのが分かってきたり、逆に他はアウトソースしてもいいんじゃない?というように、コア業務とノンコア業務が分かってくきます。

そうすると他社との違い、自社の強みがさらに強くなっていきます。

Q7:業務整理、業務の棚卸のポイントは?

武井: 業務整理でよく起きる問題が業務項目を出しすぎちゃうこと。

細かすぎるってことです。そうすると、いたずらに仕事が増えたり確認事項が増えて、どんどんやらされ感に繋がっていきます。

マネジメントの役割は仕事を減らすことなんですよ。

逆にいうと仕事を増やす人はマネジメントの仕事は向いてないです。

組織の中でマネジメントできない人がマネジメントするとみんな疲弊していきます。

その人自身が悪人なわけでもないし、みんな一生懸命やってるんだけど、何かパフォーマンスが悪いという状態に陥っていくんですよね。

仕事ってほっておくとどんどん増えていくんです。これは家の中に荷物が増えていくのと一緒で、マネジメントの役割は掃除したり、断捨離することなんですよ。

乾: 確かにDXOのインストール先で業務の整理をやらせていただいていると、業務一つ一つの目的を確認しても、意外と目的が分からない業務が出てくるんですね。そしてその業務のほとんどが管理するための仕事なんです。

上司が管理しやすくなることが目的で、その仕事自体は何も価値を生み出していないという。

業務整理をすると、これが見えてくるのが面白いです。

武井:ヒエラルキー的組織の管理の場合、仕事の質はマネジャーの腕に依存します。

仕組みを整えるより、その人の能力で「できる」「できない」が別れていく。

そして多くの企業がマネジメント層が育たないって言ってます。

でも、DXOは管理するための仕事をどんどんDX化して業務の仕組みを整えていくんですよね。

Q8:チームの編成人数は3人〜8人。なぜですか?

武井: これ超重要かつ即効性があるのでぜひ知っていただきたいです。

一つのチームが3人以上8人以下である理由は2つあります。

一つ目は、人間は1対1だと意見が食い違った時に、相手の意見を尊重するか自分の意見を通すかの2項対立になります。しかし、その時もう1人いるだけで意見がグルグル回って、個人の意見やアイデアではなく集団としての最適解に辿り着く文脈形成がしやすいんですよ。

DXOでは合意形成ではなく、文脈形成と言いってますが3人以上8人以下で話し合うと文脈形成がしやすいです。

組織デザインをする時の最小単位は個人ではなく、チームなんです。

チームとして機能しているかどうか。そうすると個人が優秀かどうかは二の次になるので人に対して優しくなれます。

常に議論をチームに持っていく。チームとしてどうか?と。それがまずは3人というチームの単位です。

「8人」というのは、リンゲルマン効果で検証されています。

運動会の綱引き競技は、人数が多くなればなるほど1人あたりの引っ張る力が減っていくということが証明されました。その限界が8人。8人超えると急激に1人あたりの仕事量が減って半分以下になる。これはこの組織で頑張らなきゃいけないという当事者意識の話と繋がります。

8人以下でそれぞれ明確な役割を分担していくと責任感と当事者意識が勝手に高まるんです。

もう一つの理由はコミュニケーションのし易さです。

8人チームだと、1人は残り7人と関係性を作ることになります。

これが9人以上になると負担感が一気に増える。そうなるとコミュニケーションコストが増えちゃうので、9人以上になったら2チームに分けた方が良いです。

必ずしもこれが正解ではなく、企業によっての最適は若干異なって良いとは思いますが、これを覚えておくだけで役に立つし、何より人間同士、個人同士の対立が減るので、まずは3人以上というのは本当にオススメです。

続きはこちら